Waldmeister (Galium odoratum), auch als Maikraut oder Waldmännchen bekannt, ist eine heimische Wildpflanze aus der Familie der Rötegewächse (Rubiaceae). Die mehrjährige Pflanze verzaubert nicht nur durch ihren charakteristischen Duft, sondern bietet auch vielfältige Verwendungsmöglichkeiten – von der Küche über die Heilkunde bis hin zur dekorativen Gartengestaltung. Dabei lässt sich der Waldmeister aus verschiedenen Perspektiven betrachten: als traditionelle Heil- und Gewürzpflanze, als pflegeleichtes Gartenelement oder als kulturhistorisch bedeutsames Gewächs.

In dieser umfassenden Betrachtung des Waldmeisters erfahren Sie alles Wissenswerte über die Botanik, den Anbau, die Pflege und die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten dieser besonderen Pflanze. Von praktischen Tipps zur Kultivierung im eigenen Garten über traditionelle und moderne Rezepte bis hin zu wichtigen Hinweisen zur richtigen Dosierung – hier finden Sie gebündeltes Wissen, das Ihnen hilft, den Waldmeister in seiner ganzen Vielfalt zu schätzen und zu nutzen.

Botanische Grundlagen des Waldmeisters

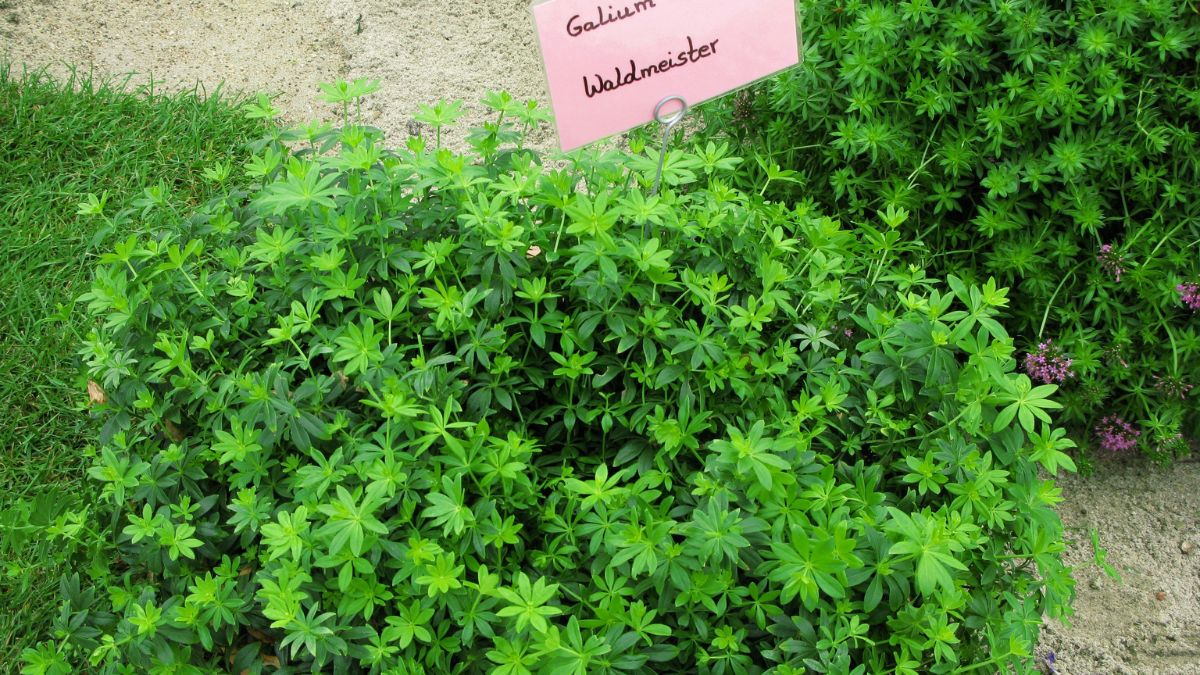

Die unscheinbare Schönheit des Waldmeisters entfaltet sich erst bei genauerer Betrachtung. Mit seinen charakteristischen Merkmalen ist er eine faszinierende Pflanze, die in unseren heimischen Wäldern heimisch ist und dort oft großflächige Bestände bildet.

Botanische Klassifikation und Merkmale

Systematisch betrachtet gehört der Waldmeister (Galium odoratum) zur Familie der Rötegewächse (Rubiaceae). Früher wurde er unter dem wissenschaftlichen Namen Asperula odorata geführt. Die mehrjährige krautige Pflanze erreicht eine Höhe von etwa 15 bis 30 Zentimetern und zeichnet sich durch folgende charakteristische Merkmale aus:

- Quirlständig angeordnete, lanzettliche Blätter (6-9 Stück pro Quirl)

- Zarte, weiße, vierzählige Blüten in lockeren Trugdolden

- Unterirdische Ausläufer (Rhizome), die zur vegetativen Vermehrung dienen

- Hakenförmig behaarte Früchte, die der Verbreitung durch Tiere dienen

- 🌿 Charakteristischer Cumarin-Duft, der sich beim Trocknen verstärkt

Der typische Waldmeisterduft entsteht übrigens erst beim Welken der Pflanze. Verantwortlich dafür ist das Glycosid Asperulosid, das beim Trocknungsprozess zu Cumarin umgewandelt wird. Dieser Stoff verleiht dem Waldmeister seinen charakteristischen Duft und Geschmack.

Natürlicher Lebensraum und Verbreitung

In der freien Natur bevorzugt der Waldmeister schattige bis halbschattige Standorte in Laub- und Mischwäldern, besonders in Buchenwäldern. Die Pflanze ist in weiten Teilen Europas, Westasiens und im Kaukasus heimisch und gedeiht besonders gut auf:

- Kalkhaltigen, humosen Böden

- Frischen bis mäßig feuchten Standorten

- Nährstoffreichen, lockeren Substraten

- Schattigen bis halbschattigen Plätzen

- 🌳 Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit

Im Wald bildet Waldmeister oft großflächige Bestände, die im Frühjahr mit ihren weißen Blüten einen zauberhaften Anblick bieten. Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von April bis Juni, wobei die Hauptblüte meist im Mai liegt – daher auch Bezeichnungen wie „Maikraut“.

„Der Waldmeister ist ein wahrer Meister der Anpassung – er hat sich perfekt an das Leben im schattigen Waldboden angepasst und nutzt die kurze Zeit im Frühjahr, bevor sich das Blätterdach der Bäume vollständig schließt, für sein intensives Wachstum und seine Blüte.“

Inhaltsstoffe und ihre Wirkung

Die besonderen Eigenschaften des Waldmeisters sind auf seine spezifischen Inhaltsstoffe zurückzuführen. Der wichtigste Wirkstoff ist das Cumarin, das für den charakteristischen Duft und die medizinischen Eigenschaften verantwortlich ist. Daneben enthält die Pflanze:

- Glykoside (vor allem Asperulosid)

- Flavonoide

- Gerbstoffe

- Bitterstoffe

- 🌱 Ätherische Öle in geringen Mengen

In der Volksmedizin wurde Waldmeister traditionell bei verschiedenen Beschwerden eingesetzt, darunter:

- Schlafstörungen und Unruhe

- Kopfschmerzen und Migräne

- Verdauungsbeschwerden

- Leichte Krämpfe

- Durchblutungsstörungen

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Cumarin in höheren Dosen gesundheitsschädlich sein kann. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden, und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, insbesondere Lebererkrankungen, sollten vorsichtig mit Waldmeisterprodukten umgehen oder ganz darauf verzichten.

Anbau und Kultivierung im Garten

Die gute Nachricht für Gartenfreunde: Waldmeister lässt sich relativ einfach im eigenen Garten kultivieren und bereichert diesen nicht nur optisch, sondern auch durch seinen unverwechselbaren Duft.

Standortansprüche und Bodenvorbereitung

Um erfolgreich Waldmeister anzubauen, sollten die natürlichen Standortbedingungen so gut wie möglich nachgeahmt werden. Ideale Voraussetzungen sind:

- Ein schattiger bis halbschattiger Standort (z.B. unter Bäumen oder an der Nordseite von Gebäuden)

- Humusreicher, lockerer Boden mit guter Wasserspeicherfähigkeit

- Leicht saurer bis neutraler pH-Wert (pH 5,5-7)

- Ausreichende, aber nicht stauende Feuchtigkeit

- 🌧️ Geschützte Lage mit hoher Luftfeuchtigkeit

Vor dem Pflanzen empfiehlt sich eine gründliche Bodenvorbereitung. Der Boden sollte tiefgründig gelockert und mit reichlich Kompost oder gut verrottetem Laubhumus angereichert werden. Eine Schicht Mulch aus Laub unterstützt die waldähnlichen Bedingungen und hält die Feuchtigkeit im Boden.

Pflanzung und optimale Pflanzzeit

Die beste Zeit für die Pflanzung von Waldmeister ist der Frühling (März bis Mai) oder der frühe Herbst (September bis Oktober). So haben die Pflanzen genügend Zeit, sich vor dem Winter zu etablieren oder vor der Sommerhitze einzuwurzeln.

Bei der Pflanzung sollte Folgendes beachtet werden:

- Pflanzabstand von etwa 20-30 cm einhalten

- Pflanzen nicht zu tief setzen – die Wurzelkrone sollte auf Höhe der Erdoberfläche liegen

- Nach dem Einpflanzen gut angießen

- Eine Mulchschicht aus Laub aufbringen

- In den ersten Wochen für gleichmäßige Feuchtigkeit sorgen

Waldmeister eignet sich hervorragend als Bodendecker unter Gehölzen, zwischen Stauden oder als Unterpflanzung in schattigen Gartenbereichen. Er bildet mit der Zeit dichte Teppiche und kann so auch zur Unterdrückung unerwünschter Wildkräuter beitragen.

Vermehrungsmethoden

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Waldmeister zu vermehren:

Teilung bestehender Pflanzen:

- Am einfachsten im Frühjahr oder Herbst

- Bestehende Pflanzen mit einem scharfen Spaten teilen

- Teilstücke mit Wurzeln sofort neu einpflanzen und wässern

Stecklinge:

- Im Frühjahr 5-10 cm lange Triebstücke schneiden

- Untere Blätter entfernen

- In feuchtes Substrat stecken

- An einem schattigen Platz bei konstanter Feuchtigkeit bewurzeln lassen

Aussaat:

- Frische Samen im Herbst direkt an Ort und Stelle aussäen

- Nur leicht mit Erde bedecken, da Lichtkeimer

- Keimung erfolgt meist im folgenden Frühjahr

- Keimung kann unregelmäßig und über längere Zeit erfolgen

Die Vermehrung durch Teilung ist die zuverlässigste und schnellste Methode, um neue Waldmeisterpflanzen zu gewinnen. Bei der Aussaat sollte beachtet werden, dass die Samen eine Kälteperiode benötigen, um zu keimen (Stratifikation).

Pflege und Erhaltung

Waldmeister ist erfreulich pflegeleicht, wenn er am richtigen Standort wächst. Folgende Pflegemaßnahmen sind zu beachten:

| Pflegemaßnahme | Zeitpunkt | Hinweise |

|---|---|---|

| Gießen | Bei Trockenheit | Waldmeister mag gleichmäßige Feuchtigkeit, verträgt aber keine Staunässe |

| Düngen | Frühjahr | Leichte Gabe von Kompost oder organischem Langzeitdünger |

| Rückschnitt | Nach der Blüte | Bei Bedarf zurückschneiden, um dichten Wuchs zu fördern |

| Mulchen | Herbst | Mit Laub mulchen als Winterschutz und Humuslieferant |

| Auslichten | Bei zu dichtem Wuchs | Gelegentliches Auslichten verhindert Verfilzung |

Im Gegensatz zu vielen anderen Gartenpflanzen breitet sich Waldmeister zwar aus, wird aber selten invasiv und lässt sich bei Bedarf leicht eindämmen. Die unterirdischen Ausläufer können durch Barrieren (z.B. eingegrabene Platten) begrenzt werden, falls die Ausbreitung kontrolliert werden soll.

„Waldmeister ist der perfekte Gast im Garten – er passt sich an, macht sich nützlich als Bodendecker, verwöhnt mit seinem Duft und wird niemals lästig, wenn man ihm seinen bevorzugten Platz im Schatten zuweist.“

Waldmeister in der Küche

Die kulinarische Verwendung von Waldmeister hat eine lange Tradition und erlebt in den letzten Jahren eine Renaissance. Von der klassischen Maibowle bis hin zu raffinierten Desserts – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Traditionelle Rezepte

Maibowle (Klassisches Rezept):

Zutaten:

- 1 Bund Waldmeister (ca. 20-30 Stängel)

- 1 Flasche trockener Weißwein

- 1 Flasche Sekt oder Prosecco

- 2-3 EL Zucker (nach Geschmack)

- Evtl. frische Erdbeeren zur Garnitur

Zubereitung:

- Waldmeister kurz anwelken lassen (ca. 30 Minuten)

- Stängel zusammenbinden und in den Weißwein hängen, sodass die Blätter bedeckt sind

- Gefäß abdecken und 30 Minuten bis maximal 2 Stunden ziehen lassen

- Waldmeister entfernen, Zucker einrühren

- Vor dem Servieren mit gekühltem Sekt aufgießen und evtl. mit Erdbeeren garnieren

Waldmeister-Götterspeise:

Zutaten:

- 500 ml Apfelsaft

- 20 g frischer Waldmeister

- 80 g Zucker

- 9 Blatt Gelatine

- 200 ml Schlagsahne

Zubereitung:

- Waldmeister kurz anwelken lassen und klein schneiden

- Apfelsaft erhitzen, Waldmeister zugeben und 15 Minuten ziehen lassen

- Durch ein Sieb gießen, Gelatine einrühren und Zucker zugeben

- Erkalten lassen, bis die Masse zu gelieren beginnt

- Schlagsahne steif schlagen und unterheben

- In Gläser füllen und mindestens 4 Stunden kalt stellen

Moderne kulinarische Verwendungen

In der modernen Küche wird Waldmeister vielseitig eingesetzt:

- Waldmeister-Sirup: Basis für Limonaden, Cocktails und zum Aromatisieren von Desserts

- Aromatisiertes Öl: Für Salatdressings und zum Verfeinern von Gerichten

- Waldmeister-Eis: Erfrischende Variante für heiße Sommertage

- Panna Cotta mit Waldmeisteraroma: Elegantes Dessert mit feinem Aroma

- 🍰 Waldmeister-Cheesecake: Moderne Interpretation eines Klassikers

Besonders interessant ist die Kombination von Waldmeister mit:

- Rhabarber (z.B. in Kompott oder Kuchen)

- Erdbeeren (klassische Frühlingskomposition)

- Schokolade (spannender Kontrast)

- Zitrusfrüchten (erfrischende Kombination)

- Vanille (harmonische Ergänzung)

Ernte und Verarbeitung

Für die kulinarische Verwendung sollte Waldmeister zum richtigen Zeitpunkt geerntet werden:

- Optimaler Erntezeitpunkt: Kurz vor oder zu Beginn der Blüte (meist im Mai)

- Erntemethode: Am besten morgens ernten, wenn die ätherischen Öle konzentriert sind

- Menge: Für die meisten Rezepte reichen 20-30 Stängel

- Vorbereitung: Vor der Verwendung kurz anwelken lassen, um die Cumarinbildung zu fördern

Bei der Verarbeitung ist zu beachten:

| Verarbeitungsmethode | Vorteile | Hinweise |

|---|---|---|

| Frische Verwendung | Intensives Aroma | Nur kurze Haltbarkeit, max. 2-3 Tage im Kühlschrank |

| Trocknen | Lange haltbar | Aroma kann intensiver werden, vorsichtige Dosierung nötig |

| Einfrieren | Erhält Aroma gut | In Eiswürfelform mit Wasser einfrieren für Getränke |

| Sirup/Extrakt | Vielseitig einsetzbar | Lange haltbar, einfach zu dosieren |

| Tinktur | Konzentriert | Für medizinische und kulinarische Zwecke |

„Die Magie des Waldmeisters liegt in seiner Zurückhaltung – zu viel davon übertönt alles andere, die richtige Dosis hingegen verleiht Speisen und Getränken eine unverwechselbare Note, die an frische Waldluft und sonnendurchflutete Lichtungen erinnert.“

Wichtige Hinweise zur Dosierung

Beim kulinarischen Einsatz von Waldmeister ist Vorsicht geboten, da das enthaltene Cumarin in höheren Dosen gesundheitsschädlich sein kann:

- Maximal 30 Gramm frischen Waldmeister pro Liter Flüssigkeit verwenden

- Ziehzeit bei Getränken auf maximal 2 Stunden begrenzen

- Besonders bei getrockneten Pflanzenteilen sparsam dosieren

- Für Kinder, Schwangere und Stillende sowie Menschen mit Lebererkrankungen nur in sehr geringen Mengen oder gar nicht verwenden

- Bei der ersten Verwendung mit kleinen Mengen beginnen, um individuelle Verträglichkeit zu testen

Waldmeister als Heilpflanze

Die medizinische Verwendung von Waldmeister hat eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Hildegard von Bingen schätzte ihn bereits als Heilpflanze, und auch in der modernen Pflanzenheilkunde findet er Anwendung.

Historische Anwendungen

In der traditionellen Volksheilkunde wurde Waldmeister für verschiedene Beschwerden eingesetzt:

- Als beruhigendes Mittel bei Schlaflosigkeit und Nervosität

- Zur Linderung von Kopfschmerzen und Migräne

- Bei Verdauungsbeschwerden und zur Anregung der Gallenfunktion

- Als krampflösendes Mittel bei Menstruationsbeschwerden

- 🌿 Zur Förderung der Durchblutung und bei Venenproblemen

Früher wurden Waldmeisterkissen mit getrockneten Pflanzen gefüllt und bei Kopfschmerzen und Schlafstörungen eingesetzt. Auch als Badezusatz und in Form von Tees fand die Pflanze Verwendung.

Moderne phytotherapeutische Erkenntnisse

Die moderne Forschung hat einige der traditionellen Anwendungen bestätigt, aber auch die Risiken der Pflanze genauer definiert:

- Beruhigende Wirkung: Das Cumarin hat tatsächlich leicht sedierende Eigenschaften

- Krampflösende Effekte: Wissenschaftlich belegt für die glatte Muskulatur

- Durchblutungsfördernde Eigenschaften: Können bei Venenproblemen unterstützend wirken

- Antioxidative Wirkung: Durch enthaltene Flavonoide

Gleichzeitig wurde jedoch festgestellt, dass Cumarin in höheren Dosen leberschädigend wirken kann, weshalb heute eine vorsichtige Dosierung empfohlen wird.

Herstellung von Heilmitteln

Für die Herstellung von Heilmitteln aus Waldmeister eignen sich verschiedene Zubereitungsformen:

Waldmeistertee:

- 1-2 Teelöffel getrockneten Waldmeister mit 250 ml kochendem Wasser übergießen

- 5-10 Minuten ziehen lassen

- Abseihen und maximal 2-3 Tassen täglich trinken

Waldmeistertinktur:

- Frischen Waldmeister fein hacken

- Mit 40-prozentigem Alkohol im Verhältnis 1:5 (Pflanze:Alkohol) ansetzen

- 2-3 Wochen an einem dunklen Ort ziehen lassen, täglich schütteln

- Abseihen und in dunkle Tropfflaschen füllen

- 3-mal täglich 10-15 Tropfen in etwas Wasser einnehmen

Waldmeisteröl (für äußerliche Anwendung):

- Frischen Waldmeister in ein Schraubglas geben

- Mit Olivenöl oder Mandelöl übergießen

- 3-4 Wochen an einem warmen, sonnigen Ort ziehen lassen

- Abseihen und in dunkle Flaschen füllen

- Zur Massage bei Muskelverspannungen oder Venenproblemen verwenden

Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen

Bei der medizinischen Anwendung von Waldmeister sind einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

- Nicht anwenden bei: Lebererkrankungen, Schwangerschaft, Stillzeit

- Vorsicht bei: Einnahme von gerinnungshemmenden Medikamenten (mögliche Wechselwirkungen)

- Dosierung: Maximal 0,1 mg Cumarin pro kg Körpergewicht und Tag

- Anwendungsdauer: Keine Daueranwendung über mehrere Wochen

- Bei Symptomen wie: Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen oder Schwindel Anwendung sofort beenden

„Die Heilkraft des Waldmeisters entfaltet sich am besten, wenn wir ihn mit Respekt und Maß einsetzen – die Natur hat uns mit dieser Pflanze ein wertvolles Geschenk gemacht, das bei richtiger Anwendung helfen, bei Missbrauch aber auch schaden kann.“

Waldmeister im Gartenjahr

Der Waldmeister folgt einem natürlichen Jahreszyklus, den man als Gärtner kennen sollte, um die Pflanze optimal zu pflegen und zu nutzen.

Jahreszeitlicher Entwicklungszyklus

Frühling (März bis Mai):

- Austrieb der ersten frischen Triebe ab März

- Schnelles Wachstum der Blätter

- Blütezeit von April bis Juni, Hauptblüte meist im Mai

- Ideale Zeit für die Ernte für kulinarische Zwecke (kurz vor oder zu Beginn der Blüte)

Sommer (Juni bis August):

- Nach der Blüte Bildung der hakenförmigen Früchte

- Wachstum verlangsamt sich bei sommerlicher Hitze

- Bei Trockenheit regelmäßiges Wässern wichtig

- Mögliche leichte Rückschnitte zur Förderung des dichten Wuchses

Herbst (September bis November):

- Allmähliches Einziehen der oberirdischen Pflanzenteile

- Gute Zeit für die Pflanzung und Teilung

- Laub als Mulch aufbringen zum Schutz vor Winter

- Samenreife und natürliche Aussaat

Winter (Dezember bis Februar):

- Winterruhe, oberirdische Teile sterben weitgehend ab

- Überdauerung durch unterirdische Rhizome

- Schutz durch Laubschicht wichtig

- Planung für das kommende Gartenjahr

Schädlinge und Krankheiten

Waldmeister ist erfreulicherweise relativ robust gegenüber Schädlingen und Krankheiten. Dennoch können gelegentlich Probleme auftreten:

- Schnecken: Können junge Triebe schädigen, besonders im Frühjahr

- Mehltau: Bei zu dichtem Stand und feuchter Witterung möglich

- Blattläuse: Selten, aber möglich bei geschwächten Pflanzen

- Wurzelfäule: Bei Staunässe und zu feuchten Böden

- 🐌 Spinnmilben: Bei zu trockener Luft und Wärme

Vorbeugende Maßnahmen sind wichtiger als die Bekämpfung:

- Richtigen Standort wählen (schattig, nicht zu trocken, nicht zu nass)

- Für gute Luftzirkulation sorgen (nicht zu dicht pflanzen)

- Bei Bedarf auslichten

- Natürliche Feinde fördern (Nützlinge im Garten)

- Bei Befall frühzeitig reagieren, vorzugsweise mit biologischen Methoden

Kombination mit anderen Pflanzen

Waldmeister lässt sich hervorragend mit anderen Schattenpflanzen kombinieren:

- Gute Pflanzpartner:

- Funkien (Hosta)

- Elfenblumen (Epimedium)

- Farne

- Maiglöckchen

- Lerchensporn

- Walderdbeeren

- Schaumblüten (Tiarella)

- Weniger geeignete Nachbarn:

- Stark wuchernde Bodendecker wie Efeu

- Konkurrenzstarke Gräser

- Pflanzen mit hohem Wasserbedarf

Besonders schön wirkt Waldmeister als Unterpflanzung von:

- Rhododendren und Azaleen

- Hortensien

- Japanischen Ahornen

- Schattenspendenden Gehölzen wie Haselnuss

- Immergrünen wie Buchsbaum oder Eibe

„Ein gut komponierter Schattengarten ist wie eine Symphonie – und Waldmeister spielt darin die sanfte, aber unverwechselbare Melodie, die das Gesamtwerk erst vollständig macht.“

Waldmeistersorten und Verwandte Arten

Obwohl der heimische Waldmeister (Galium odoratum) selbst keine züchterisch entwickelten Sorten im engeren Sinne aufweist, gibt es einige interessante Varianten und verwandte Arten, die für Gärtner von Interesse sein können.

Varianten des Waldmeisters

Beim Waldmeister unterscheidet man hauptsächlich natürliche Varianten, die sich in ihrem Wuchsverhalten oder anderen Merkmalen leicht unterscheiden:

- Kompakte Formen: In manchen Regionen finden sich natürlich vorkommende Waldmeisterpopulationen mit besonders kompaktem Wuchs

- Intensiv duftende Varianten: Einige Bestände zeichnen sich durch einen besonders intensiven Cumaringehalt aus

- Großblättrige Formen: Mit etwas größeren Blättern als der Durchschnitt

Diese Unterschiede sind meist standortbedingt oder auf natürliche genetische Variation zurückzuführen. Im Gartenfachhandel werden manchmal Pflanzen mit bestimmten Eigenschaften selektiert angeboten, echte Kultursorten mit Namen gibt es jedoch kaum.

Verwandte Arten im Garten

Neben dem klassischen Waldmeister gibt es einige verwandte Arten aus der Familie der Rötegewächse (Rubiaceae), die ähnliche gärtnerische Verwendung finden können:

- Galium verum (Echtes Labkraut): Gelbblühende Art für sonnigere Standorte, traditionelle Heilpflanze

- Galium mollugo (Wiesen-Labkraut): Weiß blühend, für frische Wiesen und Säume

- Galium sylvaticum (Wald-Labkraut): Ähnlich wie Waldmeister, aber größer werdend

- Asperula cynanchica (Hügel-Meier): Für trockenere, sonnigere Standorte

- 🌸 Cruciata laevipes (Gewöhnliches Kreuzlabkraut): Gelbblühend, für naturnahe Gärten

Diese Arten haben nicht den charakteristischen Waldmeisterduft, können aber interessante ökologische und gestalterische Ergänzungen im Garten darstellen.

Kulturhistorische Bedeutung

Der Waldmeister hat eine reiche kulturhistorische Bedeutung, die weit über seine botanischen Eigenschaften hinausgeht:

- Volksmedizin: Seit dem Mittelalter dokumentierte Heilanwendungen

- Brauchtum: Traditioneller Bestandteil von Maifesten und Frühlingsbräuchen

- Kulinarik: Die Maibowle als kulturelles Erbe

- Symbolik: Galt als Symbol für Bescheidenheit und Reinheit

- Mythologie: In verschiedenen Überlieferungen mit Waldgeistern und Naturwesen verbunden

In der deutschen Kultur ist besonders die Tradition der Maibowle verankert, die bis ins Mittelalter zurückreicht und als Frühlingstrunk geschätzt wurde. Der Name „Waldmeister“ selbst deutet auf die Wertschätzung hin – er ist der „Meister des Waldes“, eine unscheinbare Pflanze mit großer Wirkung.

Nachhaltige Nutzung und Naturschutz

Als naturverbundene Gärtner und Pflanzenliebhaber tragen wir Verantwortung für den Erhalt unserer heimischen Flora. Der Waldmeister ist zwar nicht akut gefährdet, verdient aber dennoch unseren Schutz.

Sammeln in der Natur

Beim Sammeln von Waldmeister in freier Natur sollten einige wichtige Grundsätze beachtet werden:

- Rechtliche Aspekte: In vielen Schutzgebieten ist das Sammeln von Pflanzen generell verboten

- Nachhaltige Ernte: Nie mehr als ein Drittel eines Bestandes entnehmen

- Schonendes Vorgehen: Einzelne Stängel abschneiden, nicht ganze Pflanzen ausreißen

- Rücksicht auf Lebensräume: Keine anderen Pflanzen beschädigen oder Bodenverdichtung verursachen

- 🍃 Zeitpunkt: Sammeln vor der vollen Blüte, damit die Pflanze sich noch vermehren kann

Besser als das Sammeln in der Natur ist die Kultivierung im eigenen Garten. So können Sie jederzeit frischen Waldmeister ernten, ohne natürliche Bestände zu gefährden.

Förderung der Biodiversität

Waldmeister kann einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität im Garten leisten:

- Als heimische Wildpflanze bietet er Nahrung für spezialisierte Insekten

- Die Blüten werden von verschiedenen Bestäubern besucht

- Als Unterpflanzung für Gehölze schafft er Strukturvielfalt

- In naturnahen Gärten ergänzt er das Ökosystem Wald

- Zusammen mit anderen heimischen Schattenpflanzen bildet er wertvolle Lebensräume

Durch die Integration von Waldmeister in naturnahe Gartenbereiche können Sie einen kleinen Beitrag zum Erhalt unserer heimischen Pflanzenvielfalt leisten.

„Jeder Quadratmeter naturnaher Gartenfläche ist ein Geschenk an die Natur – und Waldmeister ist ein perfekter Baustein für schattige Bereiche, der nicht nur uns Menschen erfreut, sondern auch zahlreichen Kleinlebewesen einen Lebensraum bietet.“

Nachhaltiger Anbau im Hausgarten

Für einen nachhaltigen Anbau von Waldmeister im eigenen Garten empfehlen sich folgende Praktiken:

- Verzicht auf chemische Dünge- und Pflanzenschutzmittel

- Förderung eines gesunden Bodenlebens durch organische Mulchmaterialien

- Wassersparender Anbau durch Mulchschicht und gezielte Bewässerung

- Mischkultur mit anderen heimischen Schattenpflanzen

- Erhalt und Weitergabe alter Bestände durch Teilung und Verschenken

Waldmeister im Jahreslauf – Ein praktischer Leitfaden

Um das ganze Jahr über Freude an Waldmeister zu haben, lohnt sich ein Blick auf die wichtigsten Aktivitäten im Jahreslauf:

März/April:

- Bestehende Bestände düngen (leichte Kompostgabe)

- Neue Pflanzen setzen

- Bestehende Pflanzen bei Bedarf teilen

- Auf frische Triebe achten

Mai/Juni:

- Haupterntezeit für kulinarische Verwendung

- Blütezeit genießen

- Maibowle ansetzen

- Frische Triebe für Tee und Küche ernten

Juli/August:

- Bei Trockenheit wässern

- Evtl. leicht zurückschneiden für kompakteren Wuchs

- Samenstände beobachten

September/Oktober:

- Gute Zeit für Neupflanzung und Teilung

- Samenstände für Selbstaussaat belassen oder sammeln

- Mit Laub mulchen für Winterschutz

November bis Februar:

- Winterruhe, kaum Pflegemaßnahmen nötig

- Planung für das kommende Jahr

- Getrockneten Waldmeister für Tees verwenden

Diese Übersicht hilft Ihnen, die richtigen Maßnahmen zum optimalen Zeitpunkt durchzuführen und so das ganze Jahr über Freude an Ihrem Waldmeister zu haben.

Waldmeister in der modernen Gartengestaltung

In der zeitgemäßen Gartengestaltung erlebt der Waldmeister eine Renaissance als vielseitige und pflegeleichte Pflanze für schattige Bereiche.

Gestalterische Einsatzmöglichkeiten

Die unaufdringliche Schönheit des Waldmeisters kann auf verschiedene Weise in die Gartengestaltung integriert werden:

- Als Bodendecker unter Gehölzen und in Schattenbereichen

- Im Staudenbeet als Begleiter anderer Schattenpflanzen

- Im Kräutergarten als traditionelle Duft- und Würzpflanze

- Im Naturgarten als ökologisch wertvolle heimische Wildpflanze

- 🌳 In Gefäßen auf schattigen Balkonen und Terrassen

Besonders reizvoll sind folgende Gestaltungsideen:

- Waldmeister als weicher, duftender Teppich unter blühenden Gehölzen wie Rhododendron

- Kombination mit Frühlingsblühern wie Märzenbecher und Lerchensporn

- Als Unterpflanzung von Farnen für einen naturnahen Waldgarten

- In Kombination mit Funkien für interessante Blattkontraste

- Als duftende Wegbegleitung in schattigen Gartenbereichen

Moderne Gartenkonzepte

In verschiedenen aktuellen Gartentrends findet Waldmeister seinen Platz:

- Waldgarten/Food Forest: Als essbare Unterpflanzung in mehrschichtigen Pflanzensystemen

- Naturgarten: Als heimische Wildpflanze zur Förderung der Biodiversität

- Low-Maintenance-Garten: Als pflegeleichter, zuverlässiger Bodendecker

- Sinnlicher Garten: Als Duftpflanze, die zusätzlich zur visuellen auch die olfaktorische Ebene anspricht

- Klimaangepasster Garten: Als trockenheitstolerante Schattenpflanze für zunehmend wärmere Sommer

„In einer Zeit, in der wir uns nach Naturnähe und Beständigkeit sehnen, ist der Waldmeister mit seiner unaufdringlichen Art und seinem vertrauten Duft wie ein alter Freund, der uns daran erinnert, dass manchmal die leisesten Stimmen im Garten die nachhaltigsten Eindrücke hinterlassen.“

Waldmeister in kleinen Gärten und auf Balkonen

Auch wer nur über begrenzte Gartenfläche oder einen Balkon verfügt, muss nicht auf Waldmeister verzichten:

- In tiefen Schalen oder Kübeln gedeiht er gut auf schattigen Balkonen

- Kombiniert mit anderen Schattenpflanzen wie kleinen Farnen oder Elfenblumen

- In Hochbeeten an der Nordseite von Gebäuden

- Als duftende Unterpflanzung von kleinen Gehölzen in Kübeln

- In vertikalen Gärten für schattige Wände

Wichtig bei der Kultivierung in Gefäßen:

- Ausreichend großes Pflanzgefäß (mindestens 30 cm tief)

- Gute Drainage durch Löcher im Gefäßboden

- Humusreiches, lockeres Substrat

- Gleichmäßige Feuchtigkeit, aber keine Staunässe

- Im Winter leichter Schutz durch Laub oder Vlies

Häufig gestellte Fragen zu Waldmeister

Wann ist die beste Zeit, um Waldmeister zu pflanzen?

Die optimale Pflanzzeit für Waldmeister ist entweder im Frühjahr (März bis Mai) oder im frühen Herbst (September bis Oktober). In diesen Zeiträumen kann die Pflanze vor extremen Temperaturen gut einwurzeln. Bei Herbstpflanzung sollte ein leichter Winterschutz durch Mulchen mit Laub erfolgen.

Wie erkenne ich, dass mein Waldmeister zum Ernten bereit ist?

Waldmeister ist am aromatischsten kurz vor oder zu Beginn der Blüte. Dies ist meist im Mai der Fall. Die Pflanze sollte voll entwickelte, frischgrüne Blätter haben, und die ersten weißen Blütenknospen können bereits sichtbar sein. Für kulinarische Zwecke sollte man die Pflanzen vor der Ernte etwas anwelken lassen, damit sich das Cumarin bilden kann.

Ist Waldmeister giftig?

Waldmeister ist nicht akut giftig, enthält jedoch Cumarin, das in höheren Dosen gesundheitsschädlich sein kann. Bei normaler kulinarischer Verwendung und Einhaltung der empfohlenen Mengen (nicht mehr als 30 g frische Pflanze pro Liter) besteht keine Gefahr. Menschen mit Lebererkrankungen, Schwangere und Stillende sollten jedoch vorsichtig sein oder ganz darauf verzichten.

Warum riecht mein Waldmeister nicht nach dem typischen Waldmeisteraroma?

Der charakteristische Waldmeisterduft entsteht erst beim Welken der Pflanze. Frisch gepflückt hat Waldmeister nur einen schwachen Duft. Das enthaltene Glycosid Asperulosid wird erst beim Welken zu Cumarin umgewandelt, das für den typischen Duft verantwortlich ist. Lassen Sie die geernteten Pflanzen daher etwa 30 Minuten bis einige Stunden anwelken, bevor Sie sie verwenden.

Wie kann ich verhindern, dass sich Waldmeister zu stark ausbreitet?

Obwohl Waldmeister sich durch unterirdische Ausläufer ausbreitet, wird er selten invasiv. Um die Ausbreitung zu kontrollieren, können Sie:

- Rhizombarrieren (z.B. eingegrabene Platten) verwenden

- Regelmäßig die Randbereiche zurückschneiden

- Die Pflanze in Gefäßen kultivieren

- Überschüssige Pflanzen im Frühjahr oder Herbst ausgraben und verschenken

Welche Krankheiten oder Schädlinge können Waldmeister befallen?

Waldmeister ist relativ robust gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Gelegentlich können auftreten:

- Schneckenbefall bei jungen Trieben

- Mehltau bei zu dichtem Stand und feuchter Witterung

- Blattläuse bei geschwächten Pflanzen

- Wurzelfäule bei Staunässe

Ein gesunder Standort mit guter Luftzirkulation und angemessener Feuchtigkeit ist die beste Vorbeugung.

Kann ich Waldmeister auch im Winter ernten?

Nein, Waldmeister zieht im Winter ein und die oberirdischen Pflanzenteile sterben ab. Die Pflanze überwintert mit ihren unterirdischen Rhizomen und treibt im Frühjahr neu aus. Für die Winterzeit empfiehlt es sich, Waldmeister zu trocknen oder einzufrieren, um ihn ganzjährig verfügbar zu haben.

Wie trockne ich Waldmeister richtig?

Zum Trocknen von Waldmeister:

- Ernten Sie die Pflanze kurz vor oder zu Beginn der Blüte

- Binden Sie kleine Bündel und hängen Sie diese kopfüber an einem luftigen, schattigen Ort auf

- Alternativ auf einem Trockensieb oder -gitter ausbreiten

- Die Trocknungstemperatur sollte 35°C nicht übersteigen

- Nach vollständiger Trocknung in luftdichten, dunklen Behältern aufbewahren

Beachten Sie, dass getrockneter Waldmeister ein intensiveres Aroma hat und sparsamer dosiert werden sollte als frischer.

Warum wird mein Waldmeister im Sommer braun und welk?

Waldmeister ist eine Frühjahrsstaude, die natürlicherweise im Hochsommer zurückzieht, besonders bei Hitze und Trockenheit. Dies ist ein normaler Teil seines Lebenszyklus. Um vorzeitiges Vergilben zu vermeiden:

- Für ausreichende Feuchtigkeit sorgen (aber Staunässe vermeiden)

- Für Schatten sorgen, besonders in der Mittagshitze

- Mulchschicht aufbringen, um den Boden kühl und feucht zu halten

- Nach der Blüte leicht zurückschneiden, um neuen Austrieb anzuregen

Kann ich Waldmeister selbst aus Samen ziehen?

Ja, die Anzucht aus Samen ist möglich, aber langwierig:

- Frische Samen im Herbst direkt aussäen (Lichtkeimer, nur leicht mit Erde bedecken)

- Alternativ im Frühjahr aussäen, nachdem die Samen eine Kälteperiode durchlaufen haben

- Gleichmäßige Feuchtigkeit gewährleisten

- Mit der Keimung ist erst im Frühjahr zu rechnen, sie kann unregelmäßig erfolgen

- Jungpflanzen erst im zweiten Jahr vereinzeln und an den endgültigen Standort pflanzen

Die Vermehrung durch Teilung bestehender Pflanzen ist deutlich einfacher und schneller.